本文来自微信公众号: 一席 ,作者:一席YiXi,原文标题:《一个被手段化的教育怎么能真的燃起激情,这个意义上,大学过时了|余明锋 一席》

当我们摒弃了自我的激情,单纯把生命自身手段化而投入生活的时候,我们就陷入了无限的内卷,每个人都卷成一个沙砾化的原子。我们过的是全然算计的生命,甚至于我们还要算计自身。当生命的所有方面都可以被手段化,我们就必然面临根本的虚无。

大学的过时

一席x浙江大学哲学学院

2025.12.20杭州

大家好,我是余明锋,来自同济大学哲学系。今天我演讲的题目是“大学的过时”,我想我给出的这个命题不是耸人听闻的,而是想要切实地描绘今天大学的现实处境以及未来的可能。

双重倦怠

有关大学的过时,其实这几年已经有一个说法在形容这件事,那就是“大学的高中化”。什么叫“大学的高中化”?其实就意味着我们以为大学该有的样子,在今天已经过去了。

很多教育专家都在谈这个问题,我个人认为有一个关键词是“绩点”。当大学里的一切都围绕绩点展开,大学也就变得和高中一样,甚至可能比高中有过之而无不及。

高中可能就五六门功课,而大学方方面面都可以被量化地考察。每一门课的成绩、创新创业项目、社团活动,一切都可以被打分。你所得的这个分数和接下来的保研、直博、留学、工作都有关系。

与此同时,我们也能注意到一些相关但是似乎又矛盾的现象。比如说,几乎每所大学在本科生阶段都在抓上课的抬头率,还有年轻人之间所谓的“低能耗模式”。

以前我上大学的时候,老师还会告诉我们不要因为谈恋爱耽误了学业,而现在的大学生可能会回复:“谈恋爱太浪费时间了,不划算,我没有那么多精力。”

如果一切都围绕绩点展开,难道不是应该每天像打了鸡血一样地上大学吗?不是应该在课堂上表现得非常积极吗?为什么还会出现抬头率的问题?

我想有两点内在的原因,或者可以称之为“两种倦怠”。

当我们上任何一门课是为了绩点的时候,这门课的内容本身在这个意义上就不重要了,我对于学习的内容其实没有发自内在的兴趣,于是对学习的内容有一种倦怠。

除此之外,我的绩点追求所朝向的目标,又会在下一次的人生追求当中成为手段,所以我对于现在这个目标也没有根本的热情。

这双重的倦怠,使得我们的大学一方面好像围绕着绩点展开竞赛,另一方面又出现史无前例的倦怠。

讲到这里,可能大家首先会想的是那我们能不能取消绩点制?这确实也是一些教育专家提出来的建议。但假如我们的社会就是以绩效考核的方式来运行,那取消绩点制恐怕也不能真的解决问题,绩效考核的竞争仍然会以新的方式展开。

所以“大学高中化”的实质其实是专业和职业过高程度的绑定,可以说大学教育已经被手段化了。一个被手段化的教育,又怎么能够真的燃起激情呢?这个意义上,大学过时了。

教育的「遗忘」

当我们问大学真的过时了吗?从哲学的角度来说,有两个概念需要反思:什么是所谓的“大学”?什么是“过时”?

我们现在对大学的想象——上大学就要选一个专业,而专业决定了未来的就业前景——这似乎天经地义,但其实它大约只有150年的历史。在150年前,就有一个思想家已经深切地洞察到这个问题,并展开了深入的反思。这位思想家,就是尼采,他也是我个人主要的研究对象。

尼采1844年出生,1900年去世。他生活的时代可以说刚刚好是第二次工业革命发生的时代,同时也是德意志第二帝国,也就是作为现代国家的德国建立的时代。这个时期全世界范围内都在凭借科技经济的进步带来繁荣的生活,电灯、电话、铁路等等开始植入我们的生活,德国更是凭借第二次工业革命,一跃成为世界强国。

而尼采在这样的时代看到了其中的意义危机、文明危机,看到了现代教育的基本问题,用一个表述来概括——“教育的遗忘”。

这好像又是一个惊悚的命题。我们的社会,无论是家庭、还是社会舆论、还是国家,好像都无比重视教育。教育的投资甚至是每个家庭的主要投资项目,但为什么说教育被遗忘了?

因为尼采说:“在这个时候,教育机构被混同于生存机构了。”用他的比方来说,是“把仙女当作了丫鬟”。所谓仙女,就是有超越性的,不局限于此岸的幸福,而丫鬟则是服务于此世的幸福。

在这个意义上,我们越重视教育,就越是遗忘教育,并且这个遗忘是非常深刻的,因为它有着重视的外表。

尼采看到了现代教育的根本逻辑,并且给出了深切的批判:

专业的学习是职业的预备

首先,第二次工业革命是教育专业化的开端,也就是专业和职业深度绑定的大学概念的开端。在那之前,在第一次工业革命时,现代技术还没有和科学以及大学的研究真正地关联起来。

而德国人正是抓住了第二次工业革命的时机,大力改革教育,使得他们的教育和那个时代工业的职业化需要产生了连接,因此在那时取得巨大的成功。但也因此,专业化的学习在这个意义上只是职业的预备,大学教育的内容本身不再重要,重要的是培养出了怎样的会计师、银行家、工程师等等。

讲到这里,大家可能会觉得尼采的批判有点精英主义。但其实他同样看到职业在现代生命当中的重要,他看到现代人勤奋工作是在追求可能的自由和高贵,看到我们需要通过工作来获得现代生命的意义感,获得我们能够决定的事业和家庭的范围。他没有低估这一点,甚至说:“职业是人生的脊梁。”

但他认为由此带来的教育的工具化,却给教育带来根本的伤害。我们来看这段话:

“按照这里通行的道德观念,所要求的当然是……一种速成的教育,以求能够快速成为一个赚钱的生物。”

教育是职业的预备,当然最好压缩到不能再压缩,因为目的在下一个环节,大家想想今天我们上大学选专业的心态是不是这样?进一步,如果你还要考研,也就是所谓的深造教育,那就是要能够成为一个挣钱更多的生物。

假如你研究生毕业拿的月薪还不如本科生,大家会嘲笑你,会说你“踩了天坑”“你读的专业不对”,也许你读的是哲学,是不是?

我们注意尼采用的一个词——“道德观念”。选专业作为职业的预备已经成了现代人的道德观念,已经被内化为自我评判的标准了。

也就是说,假如我选了一个没有就业前景的专业,它不但是我的选择的失败,而且我会有愧疚感,会觉得对社会无用,愧对父母的养育。

当年我凭一腔热情进入哲学领域的时候,就遇到过一个很好的朋友,有一天他突然跟我感慨说:“明锋,我跟你一样热爱哲学,但是我发现读了哲学我就不能尽孝道了。我读了名校,但是未来的就业前景是不能告诉父母真相的,他们会大大地失望,怎么办呢?”

“一个人所允许具有的文化程度,仅限于赚钱的需要”。这话听起来很尖锐,但我们自己是不是这么想的?

假如读了四年的本科,又读了几年的研究生,出来之后房价涨了、工资降低了,你会觉得我的书白读了,甚至会觉得不该去读这个书。这就是我们现代人面对教育的态度。

其实这种手段化的态度同样反映在大学老师身上。老师也是一份职业,而作为一份职业,像尼采说的:“某一个专业的一个精英学者很像工厂里的一个工人,终其一生无非是做一个特定的螺丝钉或手柄,隶属于一个特定的工具或一台机器。”他也由此提出了后来的一个概念:学术工业。

今天如果要做学术研究,大家首先想的就是发表的数量、项目的数量,所以学术的激情、自由精神的追求、高贵的象牙塔,在我们真的进入这个职业的时候,全都跌落了、祛魅了。

在这个意义上,教育在现代世界是服务于个体的生存竞争的。

服务于现代民族国家的生存斗争

但不仅如此,教育之所以变成今天这样,还因为在更大层面上,它还关系到民族国家的生存斗争。

尼采现代教育批判的背景是现代德意志国家的建立,这个国家建立一个很突出的特点,就是极端重视教育,尤其改革了中学和大学教育,让大量青年能够受足够的培训,进入职业领域,由此培养了大批优秀的工程师。

尼采对此的评价是:“恰恰是最强有力的现代国家即普鲁士如此严肃地对待这种对教育和学校的最高的领导权,再加上其政治体制特有的果敢和强硬……获得了……伤害真正的德意志精神的意义。”

这话是什么意思?此前的政治当然也重视教育,但是性质是不一样的。因为传统的国家,或者称之为“文明国家”,国家的斗争是要朝着更高的超越性的目的去的,而现代民族国家就以生存为目标。

所以在这个意义上,当它全面地控制教育的时候,也剥夺了向更高的超越意义前进的路径。这是尼采对于德意志的深切批判。

他说:“一张朗读的嘴,数量众多的耳朵,以及与耳朵相比减半的写字的手——这就是大学这个学术机构的外观。”这几乎就是我们今天讲的“大学的高中化”,这就是运转着的大学教育机器。

所以“大学的高中化”作为“大学的过时”的第一重含义,恰恰是现代大学机制潜在的可能性的最终完成。

教育手段化➡️生命手段化

但由此,我们面对着的恐怕是更深刻的问题,因为教育的手段化背后,更进一步其实是生命的手段化。

教育是职业的预备,而我们真的热爱自己的工作吗?8个小时的工作,难道我们不是把它当作生存的重负,当作我们活下去不得不去完成的任务吗?工作不也被我们手段化了?进一步,大家可能觉得工作手段化是为了家庭,但是恐怕今天大家择偶、成立家庭的时候,也在考虑它能带来什么。

于是几乎一切的生命领域,在原则上,在这样的系统当中,都可以被手段化。

那么问题来了:这个机器建立之后运转得很好,好像无比地强大,但是我们遗忘了什么?我们遗忘了自我的激情。这样的机器运转是把自我的激情排除在外的。

而在尼采看来,自我的激情是生命的根本所在,因为我们的存在不是现成的,我们的“自我”还有待生成。这是他对于人性生命的基本看法。

我们可以说尼采的哲学根本上是一种生命哲学,而这种生命哲学根本上又是一种教育哲学。

因为从这种哲学来看,教育并不是我们生命之外的一桩事务,不只是为我们增添生存竞争的手段而已,它是内在于生命本身的要求——我们要成长为自我,要对自我有激情,就需要接受教育,由此来获得我们的自我认识。

不再追求自我超越的人

当我们经历了一系列现代教育、工作、生活手段化的机制之后所形成的人格是什么样的?用尼采的一个重要概念来描述,那就是“末人”。

什么叫末人?是生活在世界末日的人吗?是不再生育的人吗?是行将被人工智能替代的人吗?这些都可以是末人,都可能是末人,但都不是末人的内在规定。

“末人”在尼采的哲学当中,是和他更为著名的“超人”概念相提并论的。超人是一种以自我超越为生活方式、饱含着饱满的自我激情的人。相应的,末人就是丧失了自我超越的人。

如果说以自我超越为生活方式的人,必定是向世界、向外部开放的人,那么末人就是一种原则上已然自我封闭的人。他们有着极为坚硬的内在,原则上不对外开放,不被任何的超越性力量所触及。这个意义上,如果超人注定是冒险的人,那末人就是绝对安全的人。

尼采在这当中看到了人类价值观上的绝症。一切的价值观都意味着我们要超出自身去尝试、超出自身去欲求,但末人在原则上拒绝了任何的自我超越,如果说还有超越的话,就只是追求痛苦的降低。

在这样的人格类型中,痛苦没有意义,所以痛苦的降低是他唯一能追求的意义。由此尼采说:“末人以为自己发明了幸福。”

这是一个惊人的说法,因为幸福恐怕不是被发明的。但是末人通过对自我超出欲望的剪除、对自我激情的摒弃,获得了他所谓的幸福。

但是他真的得到幸福了吗?

自我剥削

事实上,尼采指向我们现代人的生存状态恐怕是“想要成为末人而不得”。我们都是想要成为末人而不得的人。

因为当我们摒弃了自我的激情,单纯把生命自身手段化而投入生活的时候,我们就陷入了无限的内卷,每个人都卷成一个沙砾化的原子。我们过的是全然算计的生命,甚至于我们还要算计自身。当生命的所有方面都可以被手段化,我们就必然面临根本的虚无。

所以这样的一种幸福追求,其实是想要而不得的。我们都在把“自我剥削”内化为生命的机制。

工作上班8个小时,哪怕996,也只有那一段时间是被剥削的,它是有尽头的,而自我剥削没有尽头:8个小时睡眠都觉得太多了,就压缩到6个小时,想再多“剥削”自己两个小时;睡前恨不得再听一听哲学课😆,让自己的生命好像有一种饱满的感受。于是不只是大学生,还有大学老师、职场上的人,都成了“每日耗尽者”。

尼采还有一个有趣的概念,叫“虚假的利己主义”。

生活当中以“末人”为价值观的人,其实是非常聪明的,他对于自己的利益计算得非常清楚,在这个意义上他们都是利己主义者。但是他们所利的那个“己”本身是空洞的、是已然被掏空的。所以这个“利己主义”也只是“虚假的利己主义”。

他还说过一句特别刺痛我们的话:“谁不把一天的三分之二留给自己,谁就是奴隶。”这恐怕是对现代人辛辣的讽刺。

松绑的想象

我们今天谈“大学的过时”,其实有一个预设,就是这个大学是把专业和职业做了深度绑定的。但是今天,现代科技尤其是人工智能,正在动摇这种绑定。

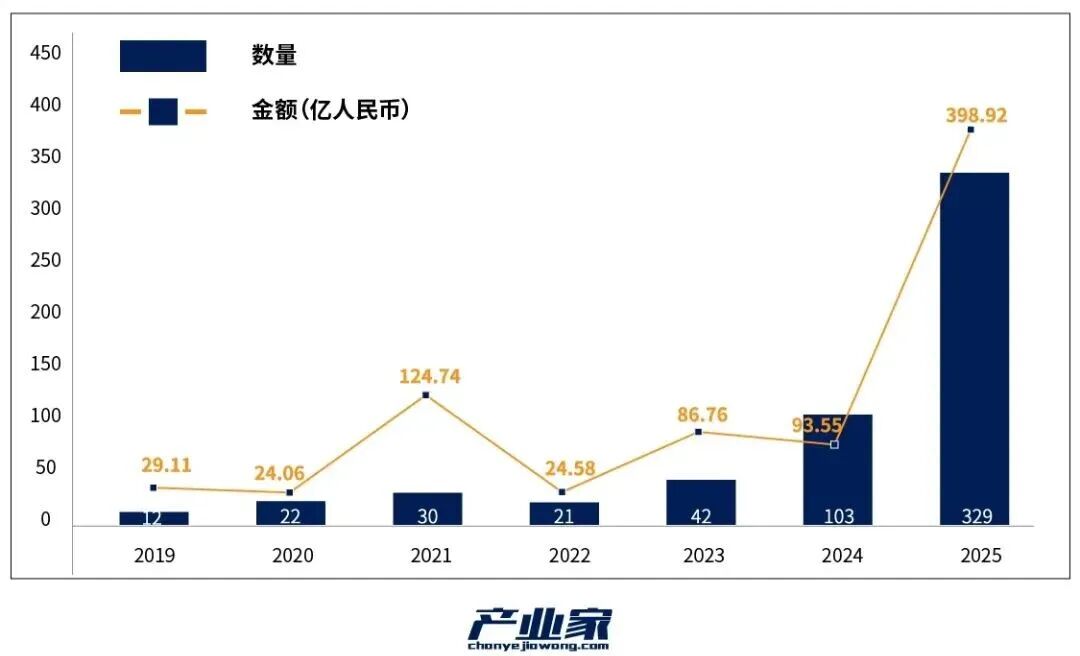

这是世界上最大的招聘搜索引擎的数据:从2018年到去年,招聘机构要求“大学学历”作为硬性指标的岗位数量在稳步下滑。

▲数据来源:Indeed

最近,美国硅谷的Palantir(被称为“最神秘的公司”)做出了一个决定:他们的某项招聘,将不再面向大学生,而是面向高中生。在他们看来,现在读大学已经是一种浪费。这家公司的CEO是哲学博士😂,他有反思的意识,他意识到“大学过时了”。

因此在焦虑之外,人工智能的冲击或许还可以给我们带来一种“松绑”的想象。过去,我作为一个哲学老师,如果我跟同学们说不要考虑就业都来学哲学吧,我会觉得自己在道德上有问题,我是不负责任的老师。🤷

但假如未来的产业在发生如此深刻的变革,假如第二次工业革命以来的工业、经济和教育的捆绑已经被松动了,我们是不是可以有一种全新的关于大学的想象?这种大学能够重新把自我的激情纳入其中,能够让我们的教育和工作,都和内在的激情相关。

最后,允许我用一句尼采的话和大家共勉:

“我要对你们说:人身上还必须有一种混沌,才能够孕育出一颗飞舞的星球。我要对你们说:你们身上还有这种混沌。”

谢谢。